昆布だしの伝統とこだわり ~昆布が支える日本の味~

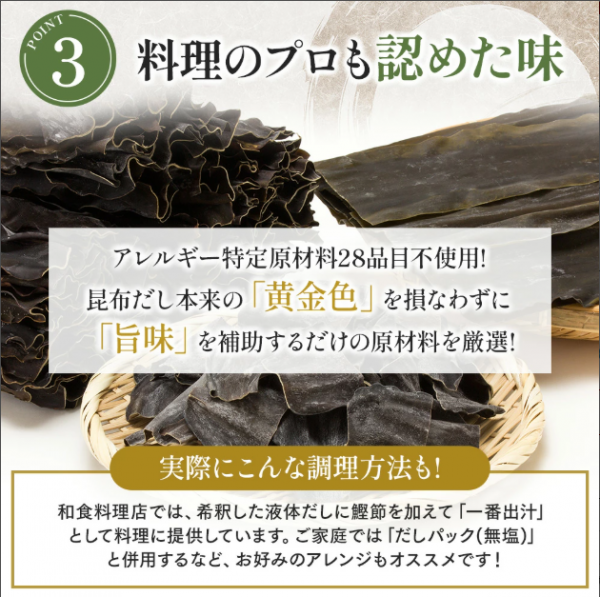

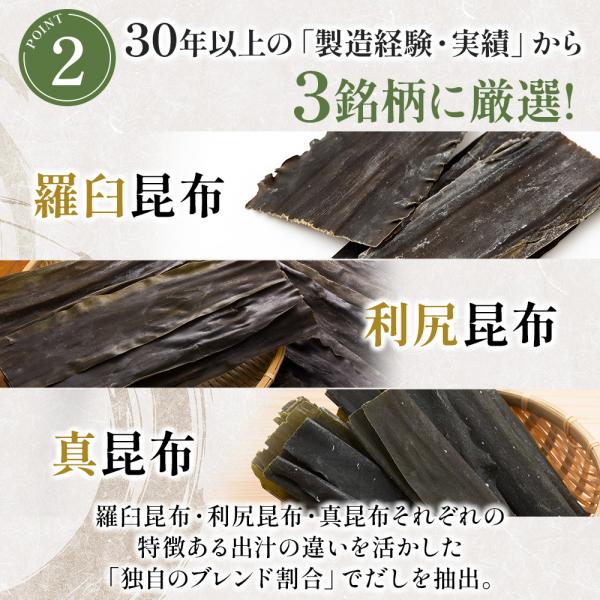

POINT

昆布の由来は、アイヌ民族が「コンプ」と呼び、これが中国に渡り、再び外来語として日本に逆輸入されたと言われる説が有力です。

昆布は語呂が「よろこぶ」に通じ、「養老昆布」という文字をあてたと言われています。

また、昆布の古い呼称「ヒロメ」も「広める」に通じることから、縁起がよいとされてきました。

昆布の交易船が北海道から本州や各地に運ばれた道筋を「昆布ロード」と言い、日本の食文化を広げた道でもありました。

これ系好きな小学生のオヤツ用に購入。意外にも幼稚園児にハマり、毎日食べてます。スナック菓子よりも気軽にあげられるのも良き。私は食後に食器洗いながらチョコ食べるのが日課でしたが、これに変わりました。ダイエットの一助になるか?笑

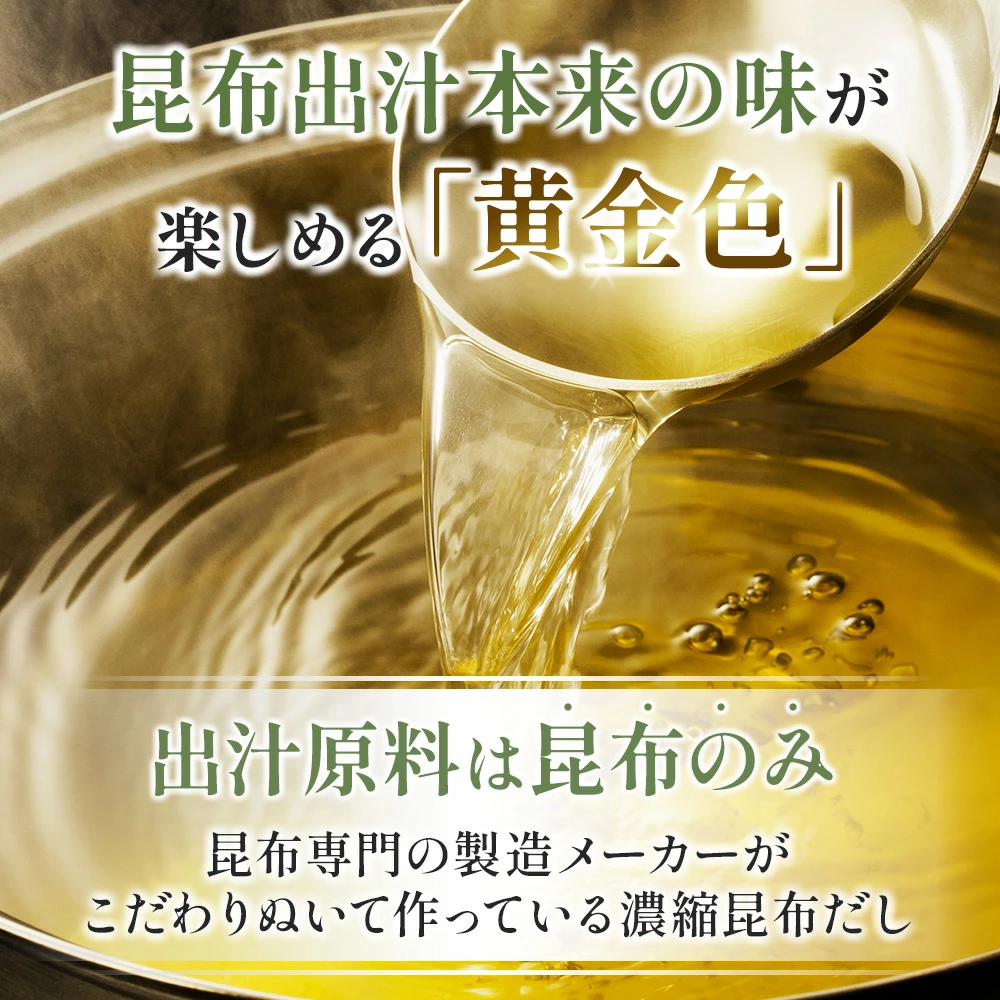

液体昆布だしとても美味しいです。

液体で水に入れるだけでとても手軽で使いやすくお味噌汁の味も今まで使ってた出汁パックの味とは全然違います。もっと早く知りたかったです。

お酒のつまみにまずはそのまま食べてみました。しそ風味の後に甘めの味噌の味が続けてくる感じで日本酒や焼酎にも合いそうです。翌日おにぎりの具にしてみましたが海苔との相性も良いので色々な食べ方が出来そうです。少量でもかなりしっかりとした味付けなのでコスパの面でも良いと思います。